雖然說生、老、病、死是人生必經階段,一旦遇到摯親離世時,相信每個人都會感覺哀傷和難受。根據1974年出版的《Questions and Answers on Death & Dying》一書的作者Dr. Elisabeth Kübler-Ross的描述,我們面對關係密切的人離世後,普遍會出現以下的心理反應:由最初感到悲傷和否認事實,繼而出現感到孤立、自責或憤怒,之後會嘗試以討價還價的方式去彌補、發覺這方法行不通後,便是沮喪和接受事實。以下介紹的繪本都用上了類似的心理描寫,我們大可參考,作為孩子要面對親人離世時解開心結的第一步。

《哥哥與我──我們一起走過的時光長廊》

書名:《哥哥與我──我們一起走過的時光長廊》

文:阿丁

圖:芝麻羔

出版: 香港中文大學社會工作學系

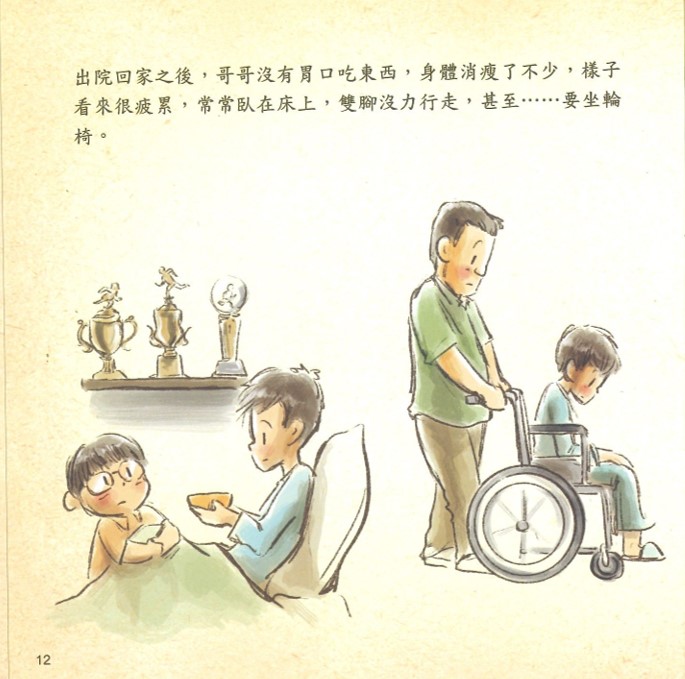

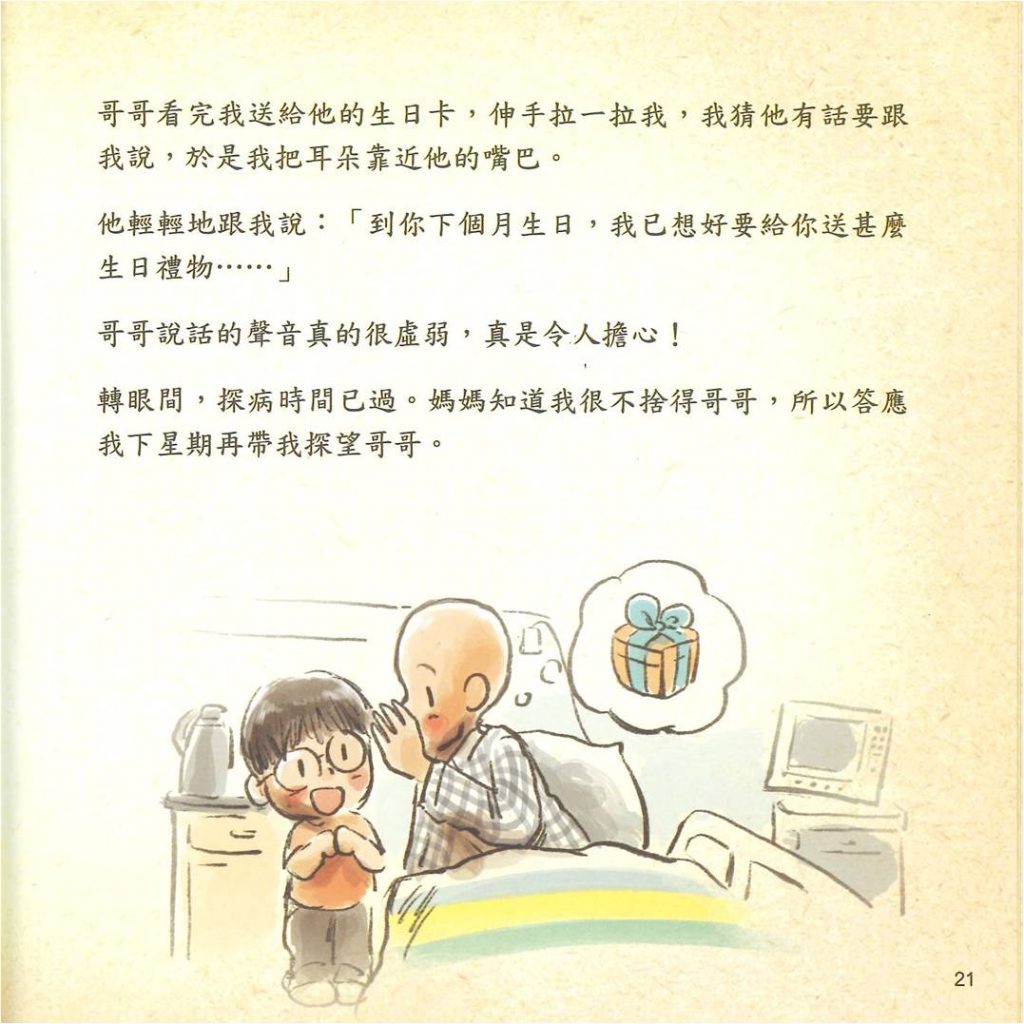

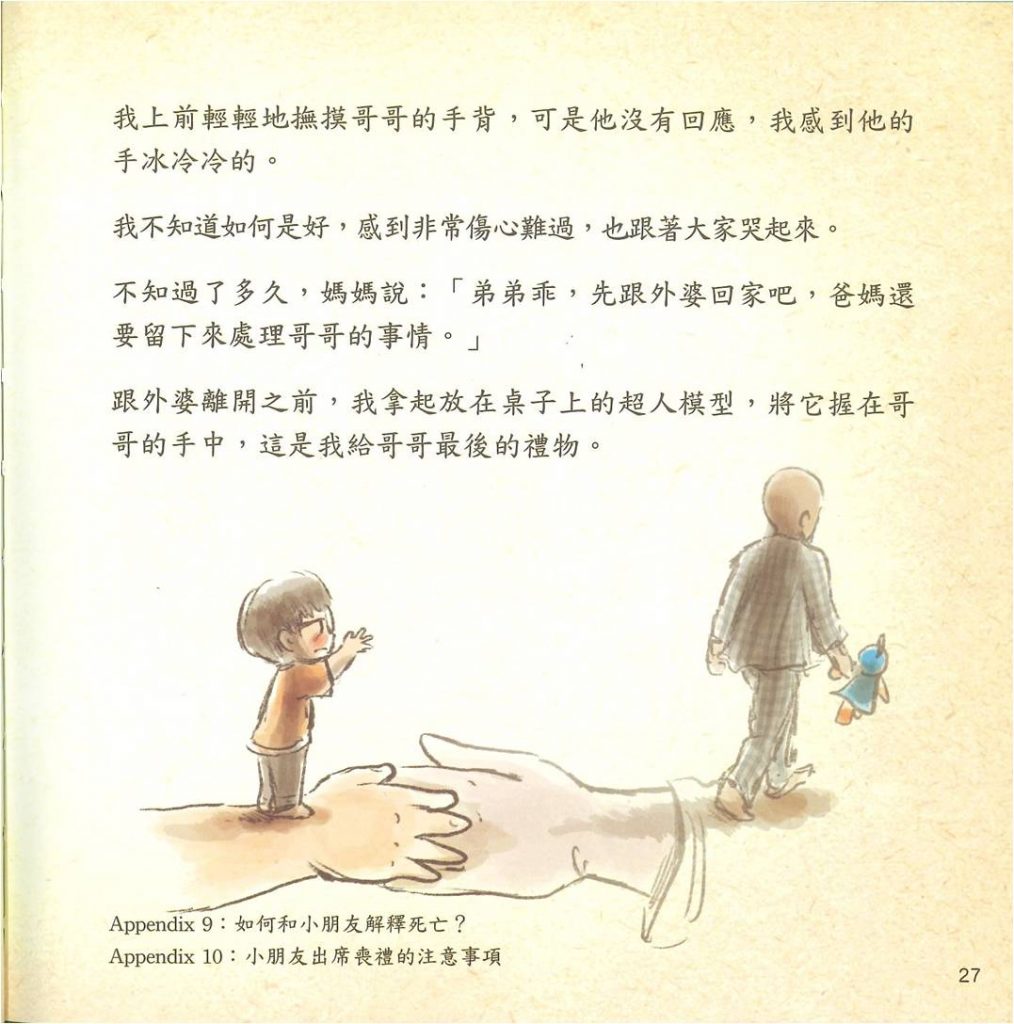

香港每年大約有二百名兒童死亡,故事中的哥哥不幸是其中一位。由於父母忙於照顧患有血癌的哥哥,實在心力交瘁,弟弟除了感到被忽視之外,也目睹哥哥身體逐漸衰弱的情境。在哥哥最後的日子,兩兄弟依依道別;在哥哥離世後,家人都感到哀痛和沮喪,弟弟亦長久積壓了許多負面情緒和對哥哥的思念。究竟父母和弟弟可如何重新出發?這部繪本由香港中文大學的專業團隊製作,相信可以為哀傷中的家庭提供指導。

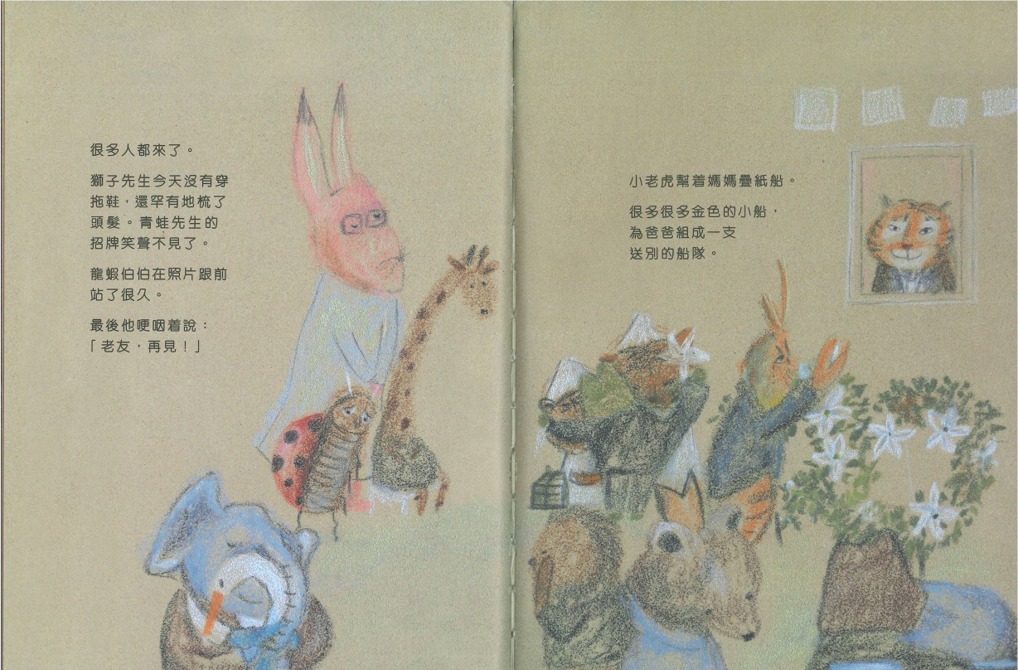

《最後的告別》

書名:《最後的告別》

文與圖:貓珊

出版:木棉樹出版社

作者巧妙地以兒童稚嫩的筆觸,像小孩子用粉筆在黑板塗鴉一般,敘述小老虎失去父親的故事。這是一本很地道的繪本,掀開蝴蝶頁已看見充滿昔日老香港情懷的徙置區,故事還加入很多香港地道元素,例如:炒栗子和雞蛋仔等小食,而主人翁小老虎和媽媽的日常對話,相信一般香港父母都會產生共鳴。故事中小老虎的爸爸意外離世,但他拒絕相信這事實,並在尋找爸爸失敗後,感受到憤怒和不安,甚至對學習失去興趣,逃避上課。失去了父親和丈夫,這家庭墮進了情緒、經濟和生活實務上的低谷,小老虎和媽媽可以堅強地生活下去嗎?有人說,離世的親人變成了黑夜裏的星星,小老虎遙望漆黑的星空,向摯愛的父親說再見,他究竟說了甚麼?

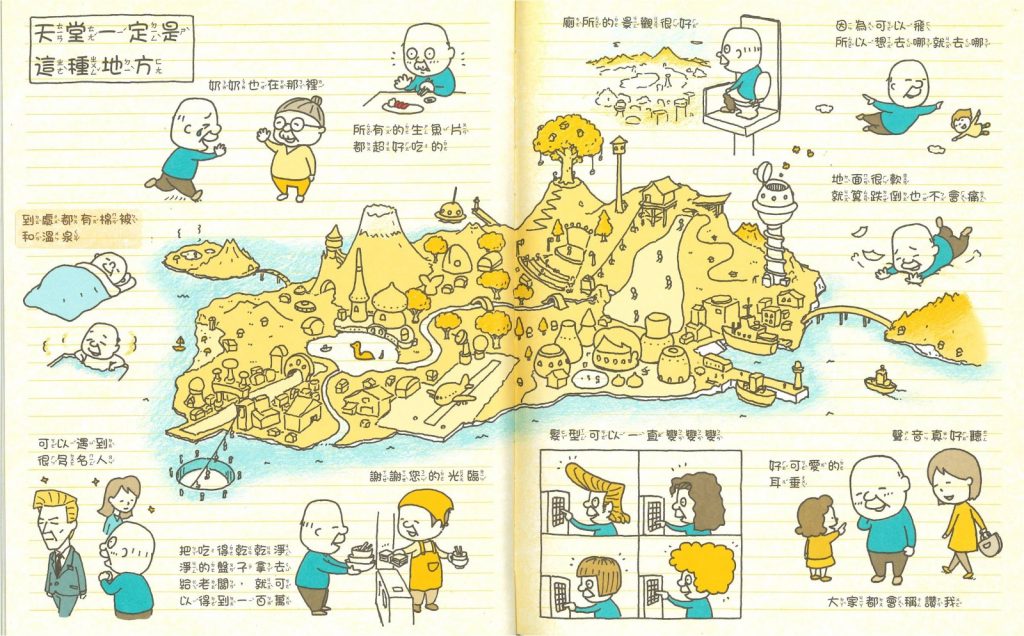

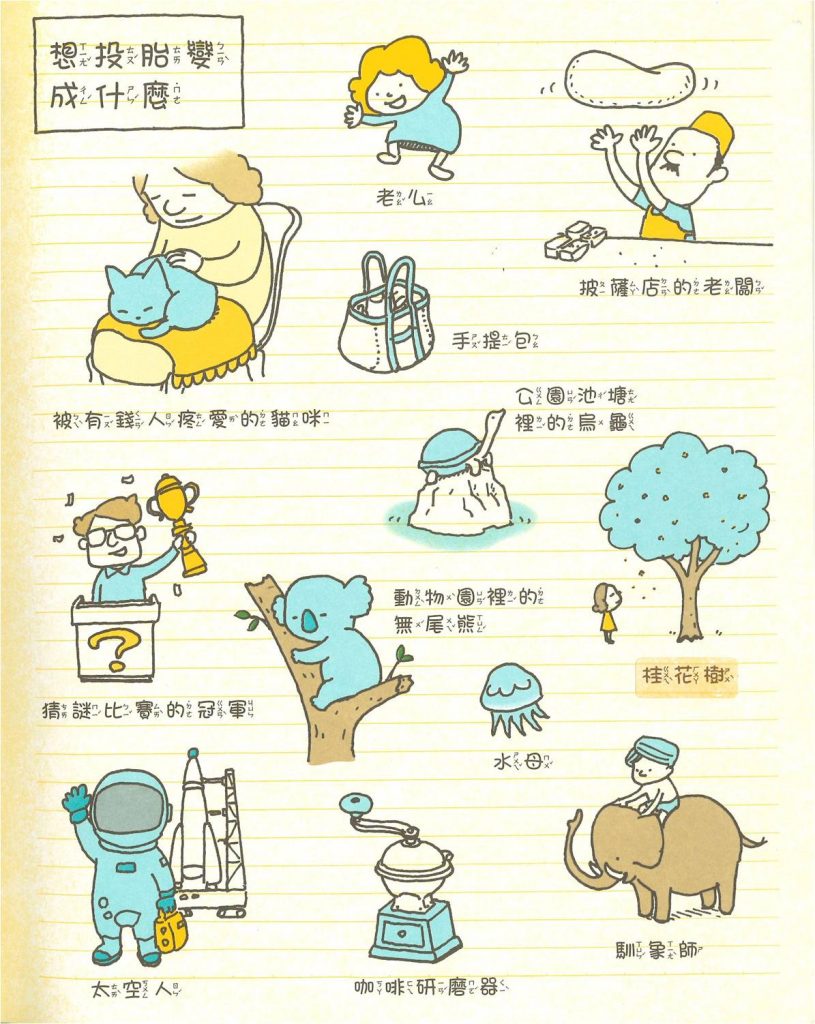

《爺爺的天堂筆記本》

書名:《爺爺的天堂筆記本》

文與圖:吉竹伸介

翻譯:許婷婷

出版:三采文化

我一向很喜歡這位日本作家生動幽默的風格,單看這繪本的封面已經耐人尋味,構圖設計像是爺爺和孫兒在公園裏玩迷宮,大手牽小手的片段,盡是爺孫之間的溫馨回憶。封面的蝴蝶頁描寫爺爺想像天堂的筆記和孫兒在封底蝴蝶頁的生活日常虛實交錯,亦與故事結尾互相呼應相映成趣。所謂「未知生,焉知死」?究竟爺爺死了之後去了甚麼地方?這是一個妙想天開的故事,在作者破格有趣的畫筆下,無論天堂、地獄或是輪迴轉世,也變成了充滿奇趣的好玩旅程。

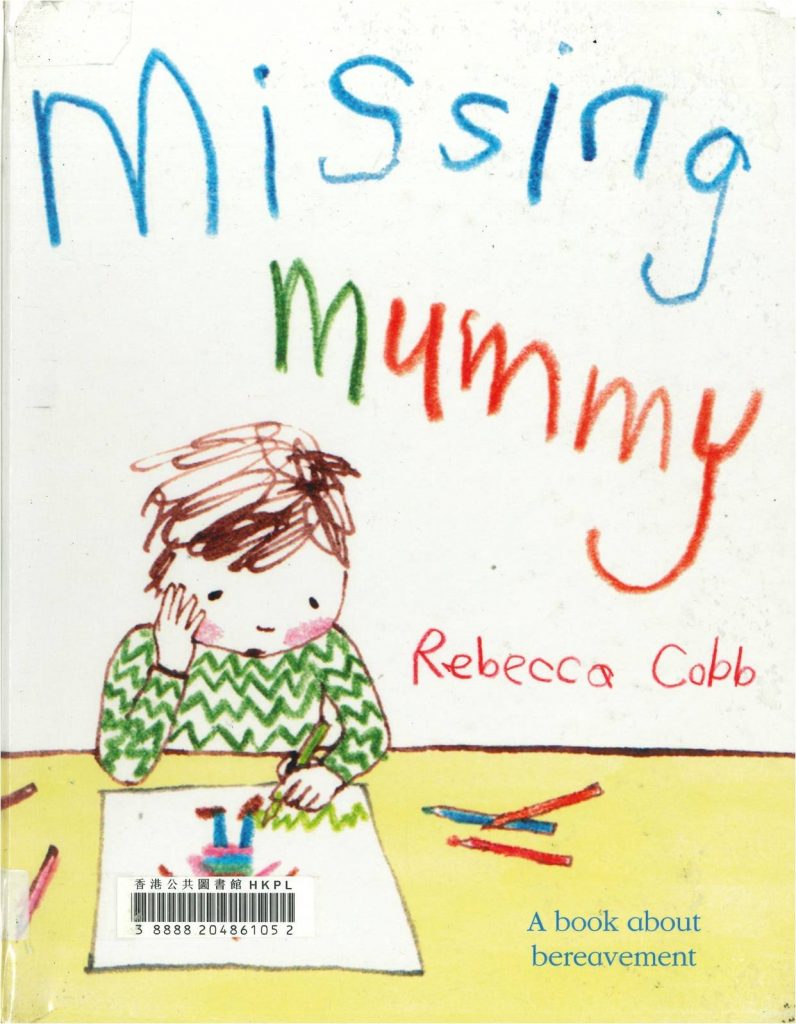

《我好想妳媽媽》

書名:《Missing Mummy》(中譯《我好想妳媽媽》)

文與圖:Rebecca Cobb

翻譯:艾可

出版:Macmillan Children’s Book

中譯本出版:水滴文化

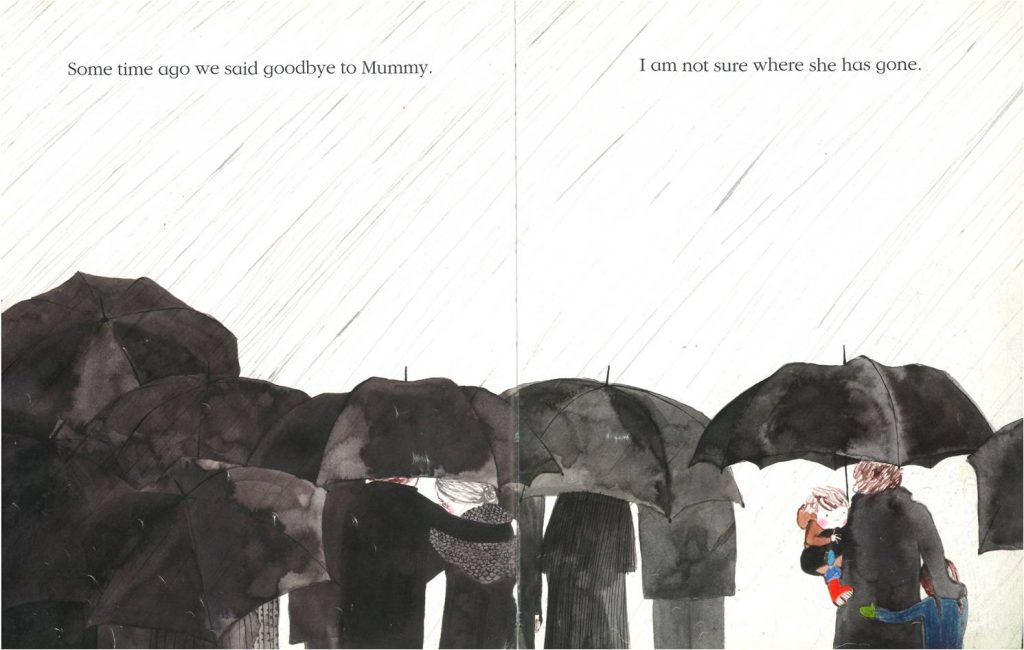

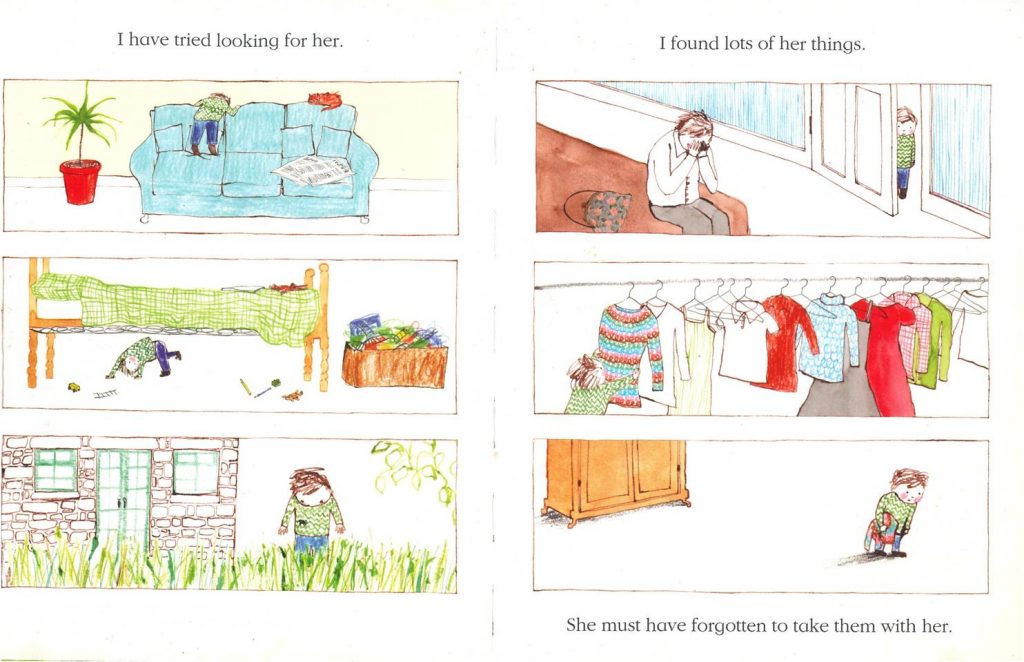

掀開封面和封底的蝴蝶頁沒有文字,只有不同顏色的線條,它是甚麼?原來是母親生前穿著的毛衣,毛線的盡頭牽連着孩子對母親的無限思念,毛衣保存了她的氣味和溫度,觸摸它便能找到來自母親的安慰和撫摸,它能證明母親的確存在過,愛錫過自己和家人。故事以雨天中的喪禮作開端,各人都穿著得黑壓壓來送別母親,而那位側身哭泣的老婦,更是突顯各人的哀傷,讀者已難以分辨清楚畫面中那些是淚水還是雨水了。作者又透過枯萎的老樹,寒風肅殺的落葉去形容小男孩和父親的心境。時間的洗禮可以沖淡內心的傷痛,小主角透過紙和筆將母親的點點滴滴記錄下來,可以把這份愛一直保存下去。幸好,父親和孩子沒有否定自己的情緒,並肯定母親存在過愛過,並一直會留存在心內,哀傷過後,大家創新適應新生活,好好活下去,為了自己相信亦是逝世母親的期望。

孩子10歲後才能理解死亡的本質

以上介紹的這幾本繪本,雖然由不同地方的作者創作,但它們都有兩個共通點:細緻描寫面對至親離世,內心哀傷的幾個階段。韋恩州立大學兩位學者Mark W. Speece與Sandor B. Brent於《Children’s Understanding of Death: A Review of Three Components of a Death Concept》一文中描述了死亡的概念具有三個組成部分:一、普遍性,即所有生物都必須死亡;二、不可逆轉性,生理身體無法復活;三、非功能性,死去的身體無法像活著的身體那樣進行活動。Brent等學者指出幼稚園年齡的孩子對普遍性有成熟的理解,但大多數孩子直到10歲才能理解其他組成部分。

無論是在《最後的告別》那黑夜裏微弱的星光,還是爺爺將化身成為小動物回來再親近孫兒,或在《我好想妳媽媽》結尾盛放的花朵,彷彿都為小讀者帶來盼望,相信親情不會因死亡而受阻隔,只要彼此曾經愛過,逝去的親人會繼續遙遠祝福孩子堅強快樂地生活。如果你也喜歡這幾本繪本,可以在香港公共圖書館找到。

小朋友面對至親離世,弱小心靈經歷的打擊,值得成人多些陪伴和聆聽他們的心聲,或積極尋找能信靠的親友支援,若孩子情緒和行為表現持續沒有改善,便需要盡快尋求專業人士,例如社工或輔導員的協助。

撰文:安徒生會總幹事黃美坤