一步一驚心地陪伴子女度過青少年時期,如今收成更親密成熟的親子關係,臨床心理學家Annie何念慈認為父母除了閱覽各式各樣的育兒書籍,也要讀好「自己」這本書,恆常反省,保持溫柔與耐性、好脾氣和笑容,還有平靜的情緒,加上耐心聆聽,孩子不論幾多歲都會樂意與你分享心事。

不是親子距離變遠,是孩子的世界變大

Annie育有一子一女,如今都已踏入弱冠之年,意味着她已經順利跟孩子度過令不少家長都如臨大敵的青少年時期,對育兒有更深刻的體會。Annie表示,假如從心理學剖析親子關係,它是一個永恆分別和再聚的過程。從孩子脫離主宰他命運的母體,獨立呼吸;到孩子學習走路,嘗試掙脫母親的依傍;他開始有獨立意志,不聽媽媽的話……親子關係就是不斷的分離和不停的重聚。「留心的話,你會發現每一個階段他都變成了一個新的人,我又變成了一個新的人,如果彼此夠愛的話,就會不停認識對方,亦會明白有些事情已經很難以去瞭解對方,這就是甜蜜的成長。」

當母親意識到與子女分離,內心難免隱隱作痛。Annie的女兒亦曾經在德國交流期間遇到令母親驚心動魄的一幕:「有一次她落錯火車,要在一個不知名的車站等候下班車到來。當時已經開始天黑,她很害怕,全程拿着電話跟我聊天直到車來。父母在育兒或孩子在成長路上,總是充滿着這些驚心動魄的時刻。」不過Annie對孩子總是充滿信心,雖然兩名子女個性迥異,所需的培育方式大相逕庭,但她選擇給予子女最大的空間去探索和尋找自我,相信他們能照顧自己,走出自己的路。她最大的盼望是子女的宇宙能越變越大:「孩子在六歲前,家就是他的宇宙。到小學、中學以至大學,他的宇宙慢慢變大變闊,我就在一個很大的世界裏變小了。在今時今日的世界,我作為父母應該在適當時讓位,畢竟有些問題我未必能給予最好的答案。不變的是我永遠都是媽媽,我作為父母一生都是孩子的顧問,但我更希望他們能夠認識更多不同品種、可以給予他們建議的前輩和後輩。」

跟青少年子女相處的難題

跟青少年子女相處,一不小心可能令親子關係墮入冰河時期,難免令家長步步為營,其中一個最艱鉅的挑戰就是溝通。Annie的兒子在初中階段時,曾經有半年時間處於鬱悶的狀態,很少說話,她認為其中一原因是他未懂得表達自己正在經歷甚麼。「可能是讀書時未能找到自己的志向,或者未能找到適合自己的讀書方法。我當然想瞭解或開解他的鬱悶,但他也很迷失,不知道自己在做甚麼,作為家長也因此感到迷惘。我們需要很多耐性、愛與陪伴,要對孩子和他們的成長有信心,一同尋找出路。」

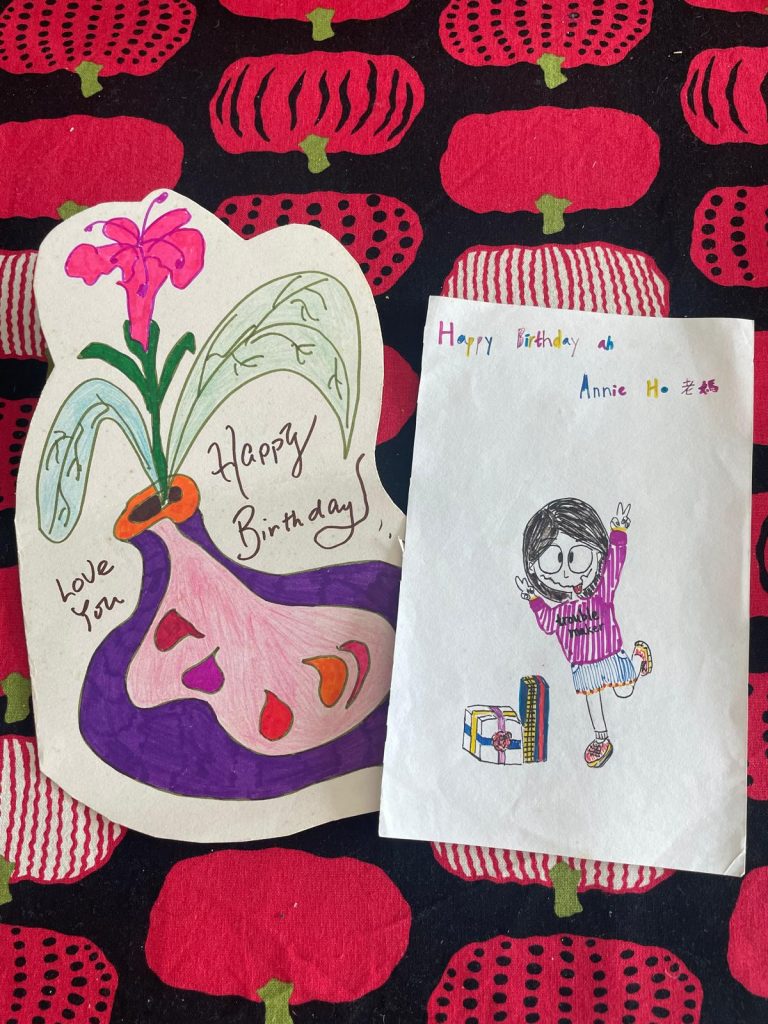

Annie認為自己在育兒路上做得最好的事,是給孩子們寫信。「我從子女小時候開始便會給他們寫信,分享一些很日常的事情或沒有說出來的話,例如上班很想念他們,或者為很久以前做錯過的事道歉。子女會回我的信,跟我分享日常瑣事。女兒長大後跟我說,她覺得小時候跟我聊天很重要,除了讓父母瞭解她,她也從中知道自己的情緒和價值觀,聊着聊着她便知道如何決定自己的人生,我覺得這件事我是做得好的。」

另一個跟子女相處的重點,Annie認為是耐心聆聽。「孩子小學時甚麼事都要跟你分享,到中學開始,他們會選擇性分享,因為知道父母有些事情會明白,有些不會。兒子踏入青春期較少跟我分享,相反女兒卻很需要人聆聽,有時候一講就個多小時,雖然很耗心力,但我會堅持認真聽,因為她一邊講一邊在學習處理,由我陪伴她度過,這些就是感情。我有七成時間都是安靜聆聽,不會給意見,我不會假設我的答案比她好,直至她需要我的建議,這是一個母親的溫柔與耐性。」

除了聆聽,Annie認為家長亦需要很大的智慧,知道甚麼時候說甚麼、做甚麼、怎樣適時伸出援手。Annie慶幸跟子女關係良好,彼此願意開心見誠指出對方的問題。「作為家長,自然每事為他們歡喜為他們憂,但當子女長大,他們遇到的事已不是我能夠控制和阻擋,也要明白孩子有不願分享的事,例如跟朋友吵架,他們會希望也需要自己去經歷它。親子之間需要很多摸索,我跟子女關係比較好,假如我說錯話,他們會坦白跟我說,我也會坦言他們有些說話我不喜歡。只要知道對方不是有意,也願意改變,便可以再找到對方。親子的關係就是不停的失落與尋回,這也代表着進步。」

必須讀好自己這本書

很多青少年的家長發覺難以跟孩子溝通,Annie認為其中一個令孩子封口的原因,是家長的焦慮。「大部分令到小朋友不想跟他講話的家長,都是很焦慮的父母,往往喜歡碎碎念,聽不見孩子的話。」Annie認為瞭解自己,有助家長找出更有效的育兒方法,突破親子關係上的難關。「瞭解自己,就是重回自己的童年,重新認識自己成長的時候,父母親在我們內心留下的東西,這對於我們真正擔起自己的家庭、做父親母親是一個很重要的過程。香港的父母比較緊張,有些很好學的父母,閱讀很多育兒書籍,但其實我們都應該先讀好自己這本書,並養成恆常閱讀自己的習慣,實踐育兒方法時才能夠闊度。」

另一個親子溝通的要訣,Annie認為是要建立信任:「獲得孩子信任的父母,只要堅持不放棄,最後你的價值觀一定能留在孩子心裏。」Annie指信任的來源不是父母的地位與權威,而是要日積月累細意培養得來。「家長要令到孩子信任他,需要重複實現,即是從孩子的角度看,每次他有難時,父母便會出來幫助他陪伴他;例如在他面對友情的考驗時,家長會站在他的立場去理解和認同他,在他痛苦失落時,確確實實扶他一把,才能熬出真金不怕洪爐火的信任,以後無論他去到哪裏,都會把你記在心上。我知道在文化上家長有絕對的權威,應該孝順和尊重,但我更喜歡從生活中提煉出來的信任,就是你看到我樂意在辛苦的時候陪伴,在你有成就的時候為你鼓掌,這樣一種真摯的感情交流。」

父母必備的溝通技巧

另一個家長與青少年子女相處最掙扎的難題,是難以平衡家長的期望與孩子的理想。Annie指出兩者有不同期望,其實彼此也沒有錯,因此聆聽孩子的意向非常重要。「首先你要知道為甚麼他想做這件事,先給他機會說服你,你才可能賺到嘗試說服他的機會。」在表達自己的期望與要求時,Annie認為除了行使父母的權威,直接清晰表達外,還必須要其他招數,例如暗示、示範、提議和參考等。「如果你每次都是說:『我要求你這樣做』,你的籌碼很快會用完。孩子長大了,有些事情可能要用提議、暗示或者示範,例如『做心理學家真好,我示範給你看。』讓孩子考慮你的提議、聆聽你的意見,或是純粹閒談,起碼要有幾個層次,不用每件事情都出動最厲害的王牌,永遠都是只有那手牌,吵架的機會比較大。」

與青少年溝通,Annie認為家長必須具備說話的技巧。孩子說甚麼,除了要聆聽和記住,還要從他的話語中跟隨他,例如孩子說:「今天我在學校很煩呢!」父母可以回應:「是啊,學校很煩,發生甚麼事?可以講多點給我知嗎?」邀請他打開說話的空間,並在聽完後記住子女跟你說了甚麼,而不是記住自己想說甚麼。有一點Annie勸戒各位家長不要做的,是戒掉這句難聽卻可能經常不為意說出口的話──「早就說了你!」Annie認為這句話會破壞關係,封閉溝通門。「即使父母教過無數次,在生活上孩子很多時候就是實踐不了,這是很正常的,陪伴孩子成長就是會不斷經歷錯誤和未能實踐。例如孩子跟你分享有同學失約令他不開心,你一句:『早跟你說別跟他做朋友!』這樣你便不會知道孩子想說甚麼了。這種帶有『睇死你』意味的說話是要戒的。如果父母經常令子女覺得自己被睇死,孩子以後便會收起錯誤,免得被批評,父母便沒有機會在孩子犯錯和最失敗的時候幫助他。唯有令孩子樂意與你分享,你才有機會探索到他要改善的地方,並向他表達。在孩子哭的時候鼓勵他陪伴他,過後再跟他檢討,你的說話有根據,才會有力量。」

去年Annie應好友甄詠蓓邀請,擔任童迷香港藝術計劃動戲大地藝術節《再翅飛飛》的專業指導,並於嘉道理農場暨植物園的自然環境中進行了兩場《瞭解夢和動物意像的講座》,帶領參加者瞭解夢境和潛意識的關係,啟發他們重建跟內心和大自然的連結。Annie認為《再翅飛飛》背後小英雄拯救神鳥的故事,可以連結小朋友甚至大人,為他們帶來一種勇氣與醒悟:「這個神話故事在演員和導演的配合之下,提供一個奇蹟,令參加者醒覺,瞭解那種力量本來就存在於他們內心,只是在忙碌的日常生活中不見了,透過戲劇再次看到自己內心的可能性。」