旅遊事務署推出、香港城市大學團隊製作的創意旅遊項目「城市景昔City In Time」於2011年在八個地點設下熱點,而今年的6月5日更擴展至鯉魚門六個指定地點,為市民和旅客帶來全新的旅遊體驗。「城市景昔」結合擴增實境(AR)和多媒體技術,透過「城市景昔」手機應用程式,讓用戶可以重現香港昔日的風貌,並對比今昔景觀。

新增六個鯉魚門熱點

項目經理梁偉倫先生指出,鯉魚門是香港歷史文化的重要見證,因此他們也希望能夠讓喜歡深度遊的市民和旅客可以在鯉魚門海濱漫步時,透過掃瞄「AR時鐘」進入歷史場景,體驗不一樣的鯉魚門。

梁先生指,為求準確還原不同年代的鯉魚門景色,製作團隊光是資料搜集和考證便花了約半年的時間,從各方渠道尋找歷史圖片並考證年代後,將這些資料交給插畫師重繪當年的場景,製作團隊再將畫作或動畫嵌入使用現今場景建構的3D模型中,最終順利製作了這次的六個場景「AR時鐘」。

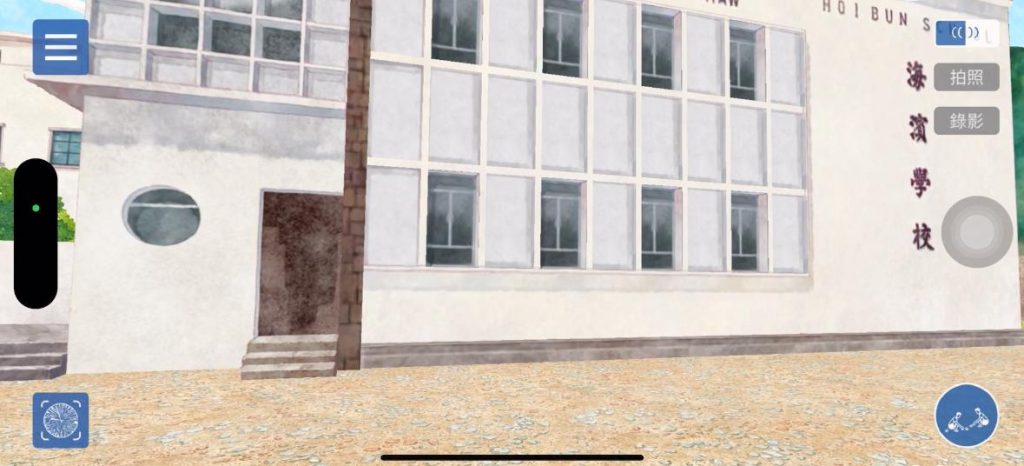

觀景台一:展示1960年代的三家村、海濱學校和萬機陶瓷廠,重現學生收集貝殼的情景。

賽馬會鯉魚門創意館前身為海濱學校,高峰時期曾有約500名學生在此就讀,大大提升了當時的識字率,村民也得以從事體力勞動以外的工作。雖然海濱學校在2008年因收生不足而停辦,但市民可以使用「城市景昔」一睹當時學生在此上學和嬉戲的片段,製作團隊更加入了聲音效果,市民可以聽見海浪聲以及老師催促學生返回課室的聲音,非常有臨場感。

觀景台二:聚焦1970年代的宇宙海鮮酒家和海鮮業的發展,見證海鮮街的繁榮。

南大門海鮮烹調專門店的羅國興先生是鯉魚門原居民之一,他的父親原於鯉魚門經營石礦生意,後來因政府管制火藥而令生意難有進展,於是他們改行做海鮮酒家生意。羅先生為「城市景昔」提供了珍貴的歷史照片和口述歷史,他們一家人便是鯉魚門由石礦業轉型成以吃海鮮聞名的熱點的最佳見證人。

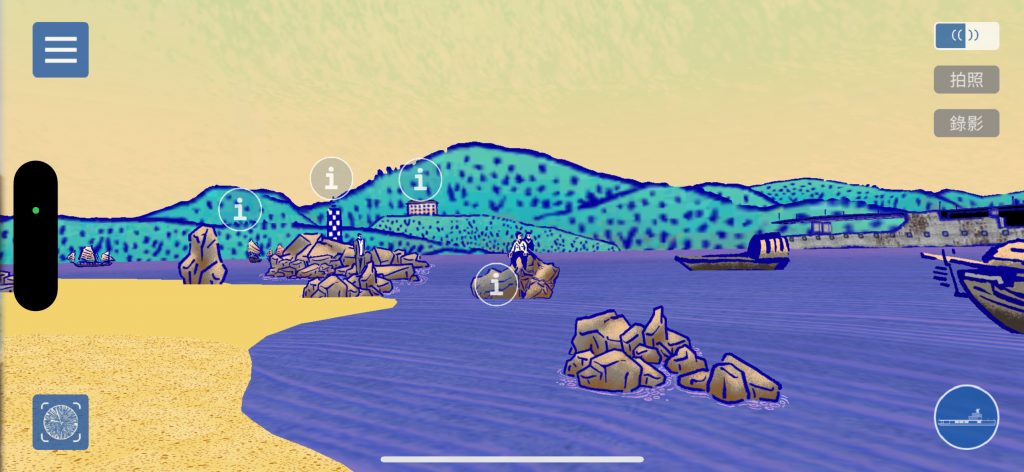

鯉魚門休憩花園:展示1920年代的軍營、堡壘和燈塔,回顧鯉魚門的海防歷史。

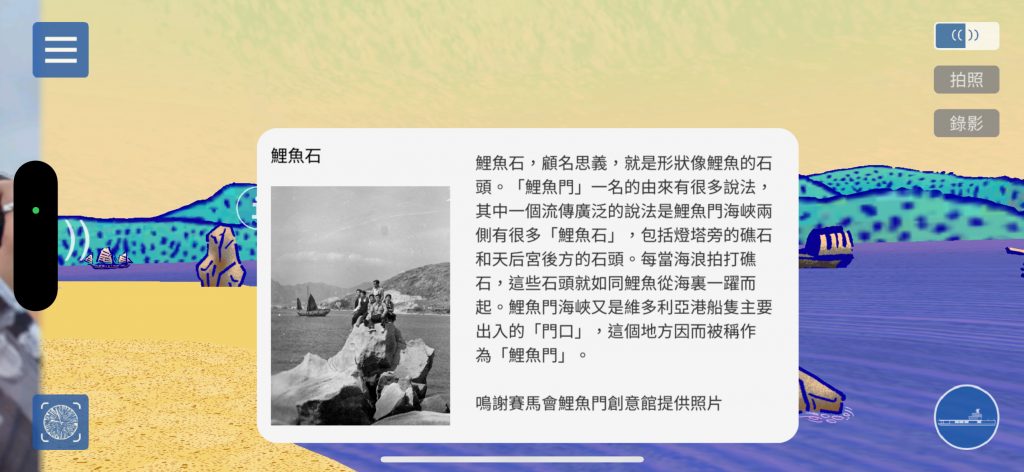

「城市景昔」設有歷史資訊欄,只要點擊「i」圖示即可看見鯉魚門景點的由來和歷史。

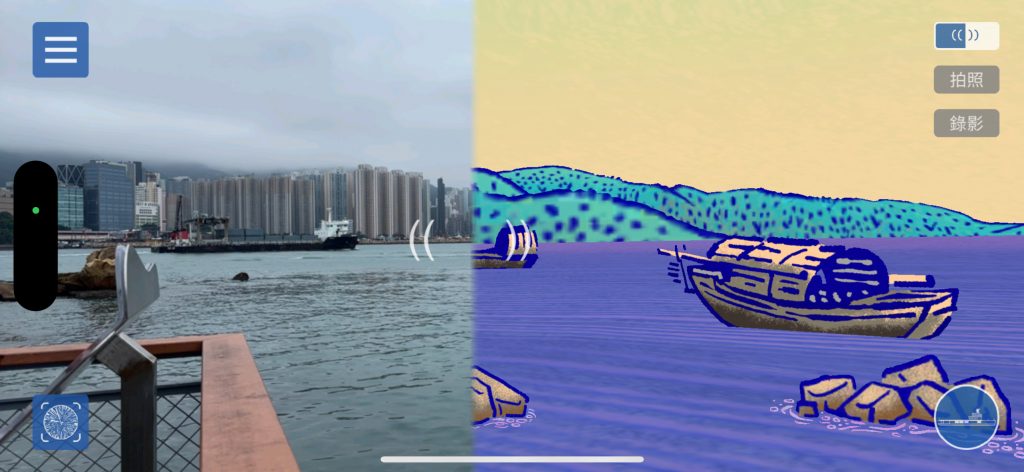

APP更設有今昔對比功能,只需要輕輕一劃,即可看見現實中的景物和當年舊貌的對比,在休憩花園觀景台更能看見以動畫呈現1925年第一次來港的航空母艦「競技神號」的蹤影。

觀景台三:再現1950年代的海峽、水上交通和石橋,體驗當年的海上風光。

香港曾有一種職業名叫「領航員」,負責在海上引領從外國駛來的船泊岸,石頭刻上的「雨榮」是出自當時一個有名的領航員張雨榮。現在石頭上的字仍勉強可辨識,但市民能透過「城市景昔」更清晰地一睹這塊石頭當時的面貌。

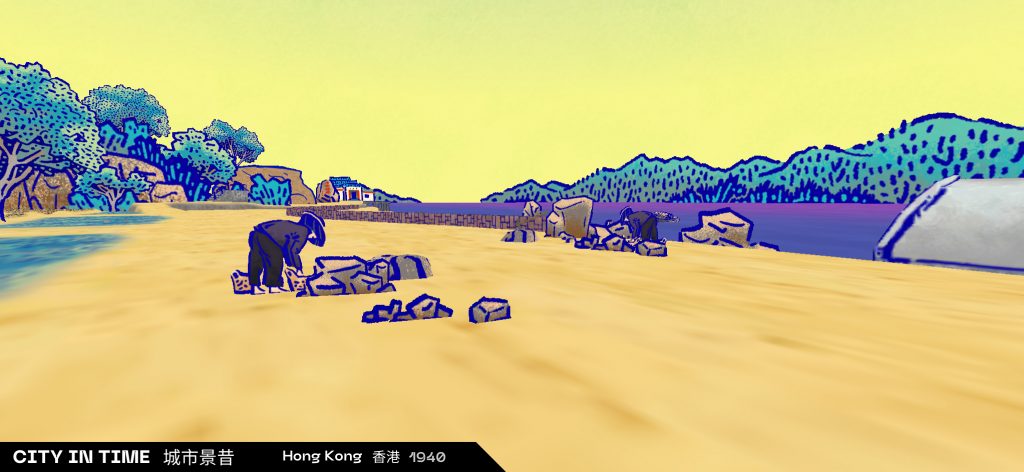

觀景台四:介紹1940年代的石礦場區和馬環村,展現昔日礦工的生活。

為了更還原當時的居民生態,團隊在原居民的幫助下,加入了客家話的聲軌,讓市民或遊客能夠體驗到鯉魚門作為客家村的風味。

觀景台五:以天后宮的歷史為主題,展示1970年代的天后宮。

天后宮始建於清朝乾隆18年,其間歷經三次的重建和維修,至今依然香火鼎盛。據原居民之一的張耀忠先生認為天后宮不僅保佑了鯉魚門的居民,也在SARS期間提供心靈慰藉予信眾,因此他一直鼎力維持天后誕的舞麒麟習俗,希望把這項傳統流傳下去。

除了以上提及的功能外,製作團隊亦新增了自拍濾鏡和短片錄製功能、優化社交媒體分享功能,更新增網站版本讓用戶即使不下載APP甚至不在現場,也能透過網絡享受「城市景昔」的全景圖像對比。

值得一提的是,製作團隊對於舊有的觀景熱點也進行了升級,在指定地點加入了多部經典港產片的場景元素,用戶可以在取景地重溫電影截圖或片段,感受電影拍攝時的光影瞬間。

「城市景昔」的擴展和升級,不僅讓鯉魚門成為新的熱門打卡點,更豐富了香港的智慧旅遊體驗。市民和旅客只需下載「城市景昔」手機應用程式,便能穿越時空,感受香港的歷史變遷。這次項目不僅展示了鯉魚門的歷史與文化,更為香港的旅遊景點增添了新的亮點。